吴京,又火了。但这一次,不是因为他主演的电影票房破纪录,也不是因为他又塑造了什么硬汉角色,而是因为一段尘封多年的采访视频,和他那些被网友反复咀嚼、“再创作”的经典发言。

这位被戏称为“中国队长”“绿色运动服推广大使”“编外军人”的北京爷们儿,正以一种他或许从未预料到的方式,重新占据着社交媒体的流量中心。一切都源于他新片《再见,坏蛋》的票房失利。昔日的狂言壮语,被网友们翻出,成了反讽和“整活”的绝佳素材。

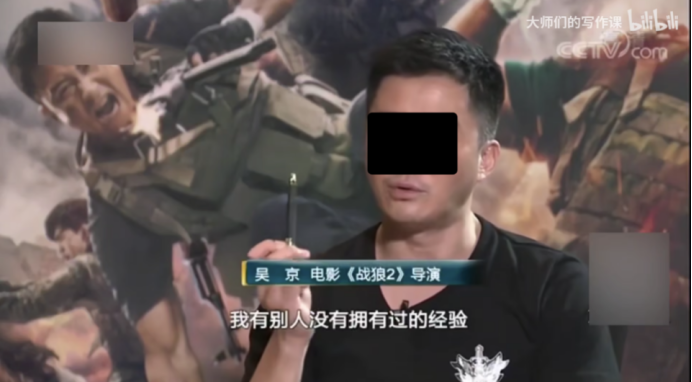

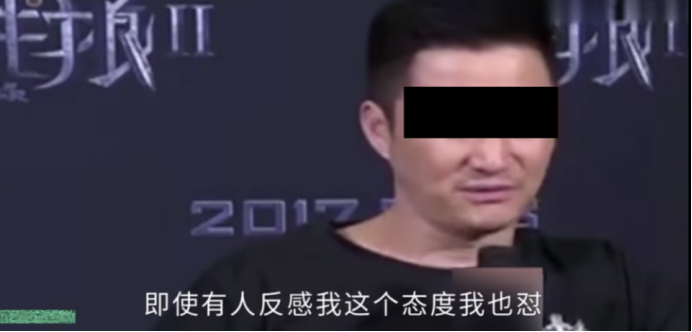

引爆这场风潮的,是2017年《战狼2》大爆时的一段央视采访。前半段,吴京还显得相当谦逊,将电影的成功归功于“精神股东”和“运气”;但说到拍摄难点时,他画风骤变。

他眯起眼,挥舞着签字笔,吐出几句至今让人摸不着头脑的“京言京语”:

“坦克里没有后视镜的”

“枪炮是不长眼的”

“还有黑哥们儿的语言是不通的”

每句话结尾,他还配合着意味深长的停顿、微微后缩的下巴、小幅度的摇头和一抹难以言喻的微笑。这套“组合技”迅速被网友解构为“社会摇式采访”“喝高了式发言”,在B站等平台掀起二创狂潮。

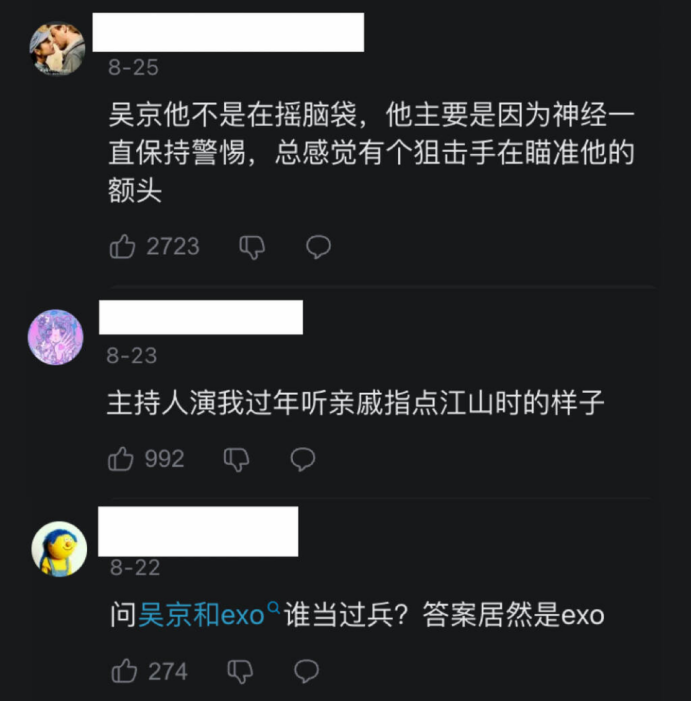

有人调侃:“吴京不是在摇头,是在躲子弹。”

有人疑问:“主持人表情像极了我听亲戚吹牛时的我。”

甚至有人发起“吴京EXO谁更像兵王”的离谱投票。

但这仅仅是开始。网友们很快挖掘出更多“京学”宝藏。

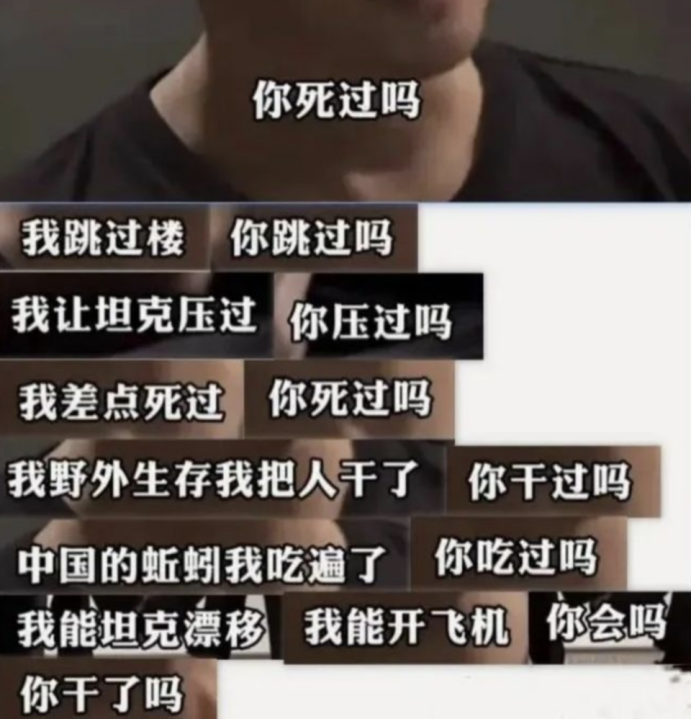

例如他那段著名的“扪心八问”:

“我跳过楼,你跳过吗?我被坦克轧过,你被轧过吗?我差点死过,你死过吗?……”

这段原本用于说明自己追求与众不同的排比句,如今成了网友“致敬”的圣经。

还有他模仿好莱坞剧组拒绝打脸时的那句“Why not!这可是吴京Style!”,以及电影中各种被重新解读的浮夸表演——比如《利刃出鞘》里受电刑的场面,被配上《第五人格》的“狂欢之椅”特效,喜剧效果拉满。

甚至连他在《战狼》中对着女性角色吹嘘自己酒量、偷看女生洗澡的台词,也被重新翻出,被视为“爹味”过重的证据。

吴京,为什么突然成了全网乐子人的靶心?究其核心,是一个“狂”字。

在一个人人习惯说话谨慎、不断“叠甲”的时代,吴京的发言却异常直给,充满笃定的词语和感叹号。“贱不贱啊!”“看不惯别看!”“我就是要怼!”这种毫不掩饰的自信,在当下显得格外刺眼。

爱的爱死,恨的恨死。支持者认为,他的“狂”有资本——《战狼2》至今仍是中国影史票房冠军,他开创的军事动作类型片和传递的家国情绪,确实无人能及。他本身也已成为一种文化符号。

但反对者则认为,这种“狂”已演变为“油腻”和“德不配位”的自我感觉良好。他摇头晃脑的姿态、反问式的说教,被解读为“拍完电影就跟上过战场一样”的过度沉浸,是一种将个人吃苦经历神圣化并用以教育他人的“爹味”。

这场对吴京的集体戏仿,恰与另一个社交媒体热潮形成了奇妙的互文——“敬自己一杯”。

在这个话题下,人们对着镜头猛灌水,一边讲述自己过去的糗事或创伤。最初这只是低俗的真心话挑战,后来却逐渐演变为一场沉重的“伤口披露大会”。博主们争相袒露最艰难的过往,从校园霸凌到家庭创伤,试图用“吃苦”的程度来换取共鸣与流量。

这背后,是一种奇特的“苦难攀比”逻辑:仿佛谁吃的苦越多,谁就越真诚、越值得被爱、越有资格说话。

而这种逻辑,与吴京所代表的“我经历过,所以我了不起”的叙事,本质上同出一辙。

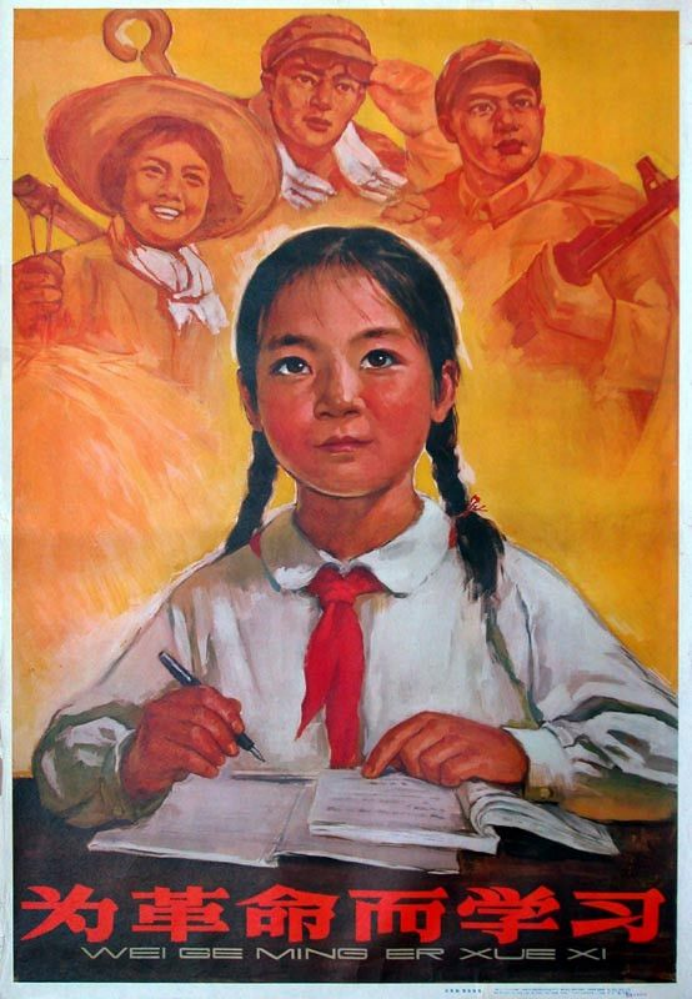

我们都生长于一个崇尚“吃苦”的文化语境里。“吃得苦中苦,方为人上人”“失败是成功之母”等训诫深植于心。但一个残酷的现实是:在当下,努力和吃苦,早已不是成功的充分必要条件。出身、阶级、机遇,或许扮演着更决定性的角色。

吴京的成功,难道仅仅是因为他“跳过楼”“被坦克轧过”吗?或许更离不开时代的机遇和运气。网友们调侃的,或许并非吴京本人,而是那种将“吃苦”与“成功”简单划等号,并因此获得道德优越感的叙事方式。

我们并非否定努力的价值。

只是需要清醒:苦难不值得歌颂,它只是苦难。真正的价值,在于我们如何解读它,而非仅仅“经历过”本身。

当吴京在镜头前摇晃着脑袋,当博主们对着镜头灌下代表苦难的清水,他们或许都相信,过去的经历赋予了自己某种言说的权威。

在这个难以得偿所愿的世界里,没有人想一直活在“苦”的阴影里。与其沉湎于“敬过去的自己一杯”,不如抬头看看,我们真正想要的月亮,到底是什么。